A convite da Fundação Calouste Gulbenkian-Delegação em França, e no âmbito dos Encontros culturais da Biblioteca Gulbenkian de Paris, no passado dia 29 de abril o poeta e escritor Luís Filipe Castro Mendes abordou o tema da poesia portuguesa contemporânea, sob o título “Nos cinquenta anos da Revolução: a poesia portuguesa ontem e hoje”.

Na abertura do encontro, que teve lugar na Fondation Maison des Sciences de l’Homme, em Paris, José Vieira, professor-leitor na Cátedra Manuel Alegre da Universidade de Pádua, apresentou um breve panorama da língua portuguesa no mundo. Além de ensinar nesta universidade, José Vieira faz, na Universidade de Vigo, um pós-doutoramento em Literatura Portuguesa, nomeadamente sobre José Saramago, Mário Cláudio e Teixeira de Pascoais.

Também estiveram à mesa dos intervenientes Mafalda Soares, assistente temporária de ensino e investigação em Língua Portuguesa na Universidade de Paris I-Panthéon-Sorbonne, e Matteo Pupillo, docente de Língua e Cultura Portuguesas na Universidade Paris IV-Sorbonne, acompanhado pelos seus estudantes, que leram textos de Castro Mendes e de alguns poetas evocados durante o encontro, em particular o poema “Ausência”, de Nuno Júdice, recentemente falecido. Notemos ainda, no público, a presença de José Augusto Duarte, Embaixador de Portugal em França.

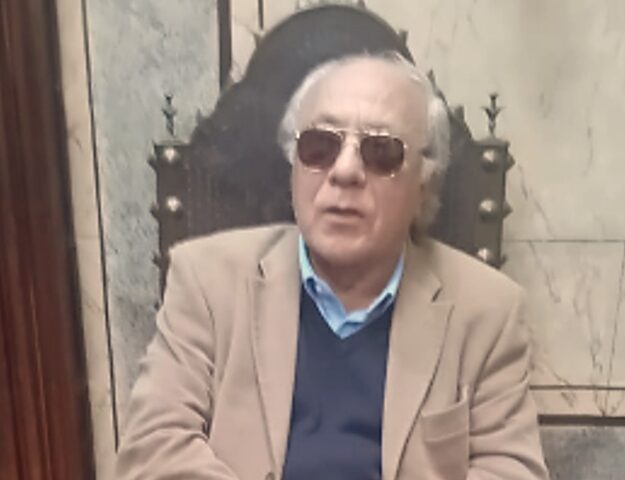

Luís Filipe Castro Mendes nasceu em 1950. Poeta, autor de ficções e diplomata, exerceu o cargo de Embaixador na Hungria, na India e na Unesco-Paris, antes de ser nomeado Ministro da Cultura, de 2016 a 2018. Colaborou desde muito cedo, aos 15 anos de idade, no Diário de Lisboa-Juvenil. Publicou onze livros de poesia, reunidos recentemente num só volume. Em 2020, foi publicado pela editora Wallada (Avignon), em bilingue, o seu livro «Légendes de l’Inde» / «Lendas da India», uma recolha de poemas escritos entre 2006 e 2011 quando era Embaixador na India.

Na introdução do tema citado, Luís Filipe Castro Mendes lembrou: “Estamos a festejar este ano o cinquentenário de uma Revolução que transformou o nosso país e as nossas vidas, restituindo-nos as liberdades que nos tinham sido negadas pelo regime de Salazar. E a poesia está ligada a essa transformação, porque a poesia é afirmação plena da liberdade por sobre todas as formas de negação da vida e da humanidade que nos envolvem e oprimem”. Citando Rimbaud (a poesia é “liberdade livre”), Hannah Arendt (“um poema politicamente distorcido e forçado nunca pode ser um bom poema”) e Fernando Pessoa que reagia com fúria, em 1935, “às diretivas traçadas pelos orientadores do Estado Novo”, Castro Mendes denuncia os regimes totalitários, “onde um poema pode custar a vida ao poeta”, assim como os tempos “em que esteve na moda pretender que a poesia não se devia ocupar da política”.

E foi o livro “Praça da Canção”, de Manuel Alegre, publicado em 1965 – lembra-nos ainda Luís Filipe Castro Mendes, que “acompanhou com a sua voz a nossa luta contra essa ditadura que alguns queriam (e ainda hoje querem) disfarçar de “ditamole”. O poeta orador conta-nos que seus pais, quando jovens estudantes universitários, assistiam aos recitais de Maria Barroso com “versos de combate de Álvaro Feijó, Carlos de Oliveira, Sidónio Muralha, e tantos outros”. Recitais que custaram a Maria Barroso ser perseguida pela PIDE.

Foi mencionada também a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, “que veio para a rua nos dias da Revolução”. Com efeito, quem não leu ou não ouviu pelo menos os dois primeiros versos do poema “A poesia está na rua” que, segundo Castro Mendes, se tornou “a mais perfeita representação poética do 25 de Abril”: “Esta é a madrugada que eu esperava / o dia inicial inteiro e limpo”? Outro poeta maior, Jorge de Sena, é evocado através do poema “Liberdade, liberdade, tem cuidado que te matam”, escrito pouco depois da Revolução.

Sobre a poesia dos neo-realistas, Castro Mendes afirma que “para compreender a resposta da poesia portuguesa à Revolução dos Cravos, é preciso entender que a nossa geração, a geração dos que tinham vinte anos nesses tempos, tinha-se afastado da poesia muito direta dos neo-realistas, exclusivamente empenhada na luta política e social, não por negarmos esses ideais e essa luta, que partilhávamos com entusiasmo, mas apenas porque procurávamos dar um maior apuro, rigor verbal e densidade poética aos nossos textos”.

Para os censores do regime salazarista – sublinha Castro Mendes – a reprimenda não existia apenas no registo político, pois também “a estrita moral sexual daquele regime de nacionalismo de sacristia, que oprimia as nossas mentes e os nossos corpos, proibiu e levou a tribunal as corajosas autoras de uma “Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e Satírica” (a poeta Natália Correia) e de um livro de clara reivindicação feminista escrito pelas “Três Marias” (Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno), as “Novas Cartas Portuguesas”.

Depois de lembrar que poetas como Manuel Alegre e Fernando Assis Pacheco ousaram nos seus poemas “enfrentar o maior tabu político de um regime de proibições, ou seja a guerra colonial”, Castro Mendes acrescenta que “a poesia dos anos 70 era dominada por duas tendências, que acabaram por legar às gerações seguintes a divergência que as animava: era, por um lado, Gastão Cruz e os continuadores da Poesia 61, para os quais prevalecia a densidade e o rigor textual, e por outro lado, Joaquim Manuel Magalhães, defensor de um “regresso ao real”. No entanto, na opinião de Castro Mendes, dois poetas da geração anterior a estas dominam, como “poetas fortes”, que são Ruy Belo e Herberto Helder: “Ambos regressam à discursividade na poesia, que fora posta em causa pela geração da Poesia 61”.

Ao arrepio destas polaridades, Luís Filipe Castro Mendes cita o poeta Nuno Júdice, que “construiu uma obra forte e coerente, em que o discurso poético, sempre sob a vigilância de uma profunda e sábia ironia, vem construir um mundo próprio, quer a partir das referências mais simples e quotidianas, quer através das mais ricas alusões culturais”.

De uma geração um pouco anterior a dele, Luís Filipe Castro Mendes evoca os nomes de António Ramos Rosa (“talvez não lhe tenhamos prestado suficiente atenção”), António Osório e António Manuel Pires Cabral (“que praticaram, com tanta graça quanto rigor as formas fixas da tradição poética”), Fernando Pinto do Amaral, António Carlos Cortez ou ainda Luís Quintais (“um dos mais sérios trabalhadores do verso nos últimos anos”).

“Na esteira da combatividade de uma Maria Teresa Horta ou de uma Natália Correia, mas agora de modo bem diferente, – diz-nos Luís Filipe Castro Mendes, – temos uma poesia feminina mais jovem, usando antes a ironia e a desconstrução dos discursos, como, entre outras, Tatiana Faia, Rita Taborda Duarte, Andreia C. Faria, Margarida Vale de Gato ou Elisabete Marques”.

Após ter traçado um quadro da poesia portuguesa nos anos 70, Luís Filipe Castro Mendes dá-nos a sua ideia geral sobre a geração mais recente e mais jovem: “Por um lado, há um reencontro com o surrealismo português, com Mário Cesariny, mas também com poetas e autores menos lembrados, como António José Forte. Essa redescoberta do surrealismo deve muito à irreverência de Cesariny, com que alguns dos poetas das novas gerações procuram identificar-se, na sua revolta contra o mundo mercantilizado e infantilizado em que a esfera pública se tornou. O surrealismo português foi, com efeito, um surrealismo de revolta. Por outro lado, há “os poetas resistentes” que, perdida a ilusão de mudar a vida e o mundo através da poesia, a encaram antes como uma resistência das palavras à sua mercantilização, desencantamento e mediocridade, que os novos meios de comunicação social, por um lado, e uma escolaridade avessa à cultura humanística, por outro, têm vindo a impor no nosso espaço público”.

Respondendo a uma pergunta da assistência, Luís Filipe Castro Mendes voltou a sublinhar o papel dos neo-realistas na viragem da poesia portuguesa.

Convidado a falar da sua própria poesia, Luís Filipe Castro Mendes citou dois poetas que o influenciaram: Jorge de Sena e Eugénio de Andrade, e também Paul Valéry (“a poesia francesa está sempre presente na minha cabeça”).

Enfim, ao responder a uma pergunta sobre a poesia e os jovens, Luís Filipe Castro Mendes acredita que nunca é tarde para que estes se interessem pela poesia, pois “a poesia não muda o mundo, mas ajuda-nos a ver mais longe”.