Fernande Desmet et Lucienne Lesaffre sont deux Françaises natives d’Armentières, dans le Nord de la France. Elles ont un point commun, celui d’être devenues Portugaises après la I Guerre mondiale. Comment a été acquise cette nouvelle nationalité ? Par mariage avec un sujet portugais, arrivé en France en tant que travailleur. L’un des deux époux était menuisier, l’autre cimentier.

La I Guerre mondiale a amené en France, dès 1914, des soldats portugais au service de l’armée française (lire ICI), en 1916, des travailleurs portugais pour contribuer à l’effort de guerre, en 1917, les soldats du Corps Expéditionnaire Portugais (CEP).

Certains s’installeront dans leur nouveau pays d’accueil et fonderont une famille, avec ou sans naturalisation, avec ou sans mariage mixte. Après-guerre, le flux de travailleurs continue, il faut reconstruire les zones dévastées et relancer l’économie française. Les Communautés portugaises trouvent notablement leurs racines, en France, à cette époque.

Pendant la Guerre, le remplacement de la main-d’œuvre concerne plusieurs pays belligérants. Des travailleurs portugais ont été envoyés en Angleterre en 1917, d’autres ont travaillé en France pour l’Armée américaine en 1918.

Revenons à ces Françaises devenues Portugaises.

Lucienne Lesaffre est née à Armentières en 1904, fille d’Alfred Lesaffre et Angèle Dhellem. Elle a épousé dans cette ville, le 27 juin 1925, Francisco da Silva Baeta. L’acte de mariage dit qu’il est né en 1899 à Santa Cruz de Aldeia Nova do Cabo, Fundão, fils de Felizardo da Silva Baeta et Joaquina Felizarda. Une pièce d’identité a été délivrée à Lucienne en 1939, pour une validité de 3 ans, faisant figurer sa nationalité portugaise, acquise par mariage. Elle était doubleuse de métier, dans le textile.

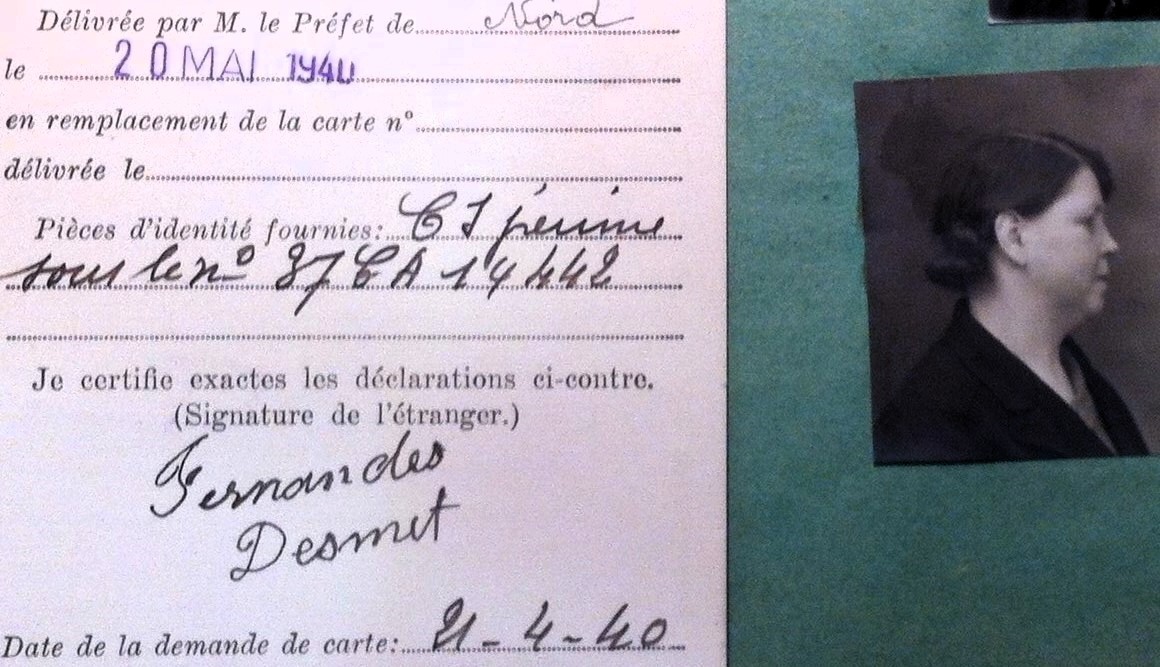

Fernande Desmet est née à Armentières en 1899, fille d’Elise Maes et Charles Desmet. Elle a épousé le 19 février 1927, Urbano Américo Fernandes, résidant à Villeurbanne. L’acte de mariage dit qu’il est né en 1902, à Parâmio, Bragança, fils de José Canuto Fernandes et de Delorma da Conceicão.

Des documents établis pour le renouvellement de pièces d’identité, par le Préfet du Nord et le Commissariat de Police d’Armentières apprennent que Fernande Fernandes-Desmet, suite à son mariage, a disposé de la nationalité portugaise, précision donnée : sans jamais avoir quitté la France.

Lors des divers renouvellements de papiers, elle a toujours gardé la nationalité portugaise, y compris après la loi de 1927 qui lui permettait d’être réintégrée dans sa nationalité de naissance. Avait-elle connaissance de cette possibilité ? Voulait-elle conserver la nationalité portugaise ?

Elle était ourdisseuse de métier, veuve en 1940. Sa famille, mère, enfants, frères et sœurs habitaient tous Armentières. Elle a travaillé dans des entreprises de textile, de 1919 à 1940, chez Agache, Toulemonde et Salmon.

Des cartes d’identité ont été renouvelées, valable 3 ans à partir du 29 mai 1937, 29 mai 1940 et 29 mai 1943, la suite n’est pas connue. Son époux portugais, Urbano Fernandes, est décédé en juin 1933, elle aurait pu de ce fait recouvrer la qualité de Française avec l’autorisation du Gouvernement. Le savait-elle ? Était-ce important pour elle ?

.

Le cas de ces deux femmes françaises, parmi d’autres, est riche d’enseignements. Elles ont rempli, une partie de leur vie, des papiers d’étrangers. Cela permet de s’interroger sur la nationalité, son acquisition, son retrait, évolution liée aux époques et aux migrations. (Source Geneanet – Dossier des étrangers – ADNord)

Le Code civil de 1804 a introduit, dans l’ensemble des textes relatifs au droit des personnes et des biens, la nationalité française par la filiation, le droit du sang. Pour des raisons démographiques et de main-d’œuvre, la nationalité française s’est ouverte aux étrangers par le droit du sol. S’en suivent des réformes successives.

Le 28 juin 1889, au Journal officiel de la République française, la Loi sur la nationalité précise entre autres, à l’Art.8., que sont Français : tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né ; tout individu né en France d’un étranger domicilié en France à sa majorité, sauf avis contraire de l’intéressé ou réponse positive à l’appel sous les drapeaux de son pays ; les étrangers naturalisés. L’Art. 12. précise que «L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari». L’Art. 19. précise que la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari. Si son mariage est dissout par la mort de celui-ci, elle recouvre la qualité de Française, avec l’autorisation du Gouvernement si elle se fixe en France.

Le 10 août 1927 (lire ICI), la loi facilite l’accès à la nationalité française. Elle permet aux travailleurs étrangers, venus nombreux en France pendant et surtout après-Guerre, de réduire la durée du séjour avant de demander une naturalisation. Les Françaises qui épousent un étranger conservent leur nationalité. Celles qui avaient perdu la nationalité française, lors du mariage avec un étranger, la retrouvent.

.

Quelques dates concernant la présence portugaise civile et militaire, liée à la I Guerre mondiale

Le 9 mars 1916, le Portugal est entré en guerre. Les soldats du CEP sont arrivés en France en février 1917.

Le 28 octobre 1916, un accord de main-d’œuvre a été établi entre la France et le Portugal pour satisfaire l’effort de guerre.

A noter que des travailleurs portugais ont également été envoyés en Angleterre. En septembre 1917, le journal ‘A Capital’ a relaté l’arrivée à Lisboa d’un train spécial, en provenance de Porto, à destination de l’Angleterre, transportant environ 1.800 travailleurs. Ils rejoignaient par bateau les Portugais déjà présents pour le travail forestier.

Le 12 septembre 1918 à Lisboa, en réponse à la demande du Général Pershing, commandant des troupes américaines en France, le Gouvernement portugais a autorisé les travailleurs, ouvriers et artisans, à se mettre à la disposition de l’armée américaine. Le journal ‘La force militaire’ précise que «cette mesure permettra de rendre, aux forces combattantes, des soldats américains exécutant des travaux à l’arrière du front». Le recrutement portugais aurait concerné des milliers d’ouvriers, selon le journal ‘Le Voltaire’.

A noter dans les collections des musées du Victoria en Australie, un bagde métallique en l’honneur des travailleurs civils de 8 Nations alliées. Les drapeaux des pays – Portugal, Serbie, Italie, Royaume-Uni, France, Etats-Unis, Belgique et Japon – y sont représentés, ainsi que l’inscription : «I helped the Allies for human rights» (voir ICI).

.

Le cas d’António Moreira, manœuvre portugais pour l’US Army, est abordé ici. Il est né à São Pedro da Cova. Il a quitté le dépôt de la main d’œuvre de Bayonne le 6 septembre 1918 pour Toulouse, puis pour le camp-hôpital construit par la Force expéditionnaire américaine à Allerey, en Saône-et-Loire. Il y est arrivé en octobre 1918. Il est arrivé ensuite au dépôt de main d’œuvre de Marseille en janvier 1919… Une carte d’identité et de circulation pour travailleurs étrangers (Industrie et Commerce) est à son nom aux Archives de la Mairie de Pérenchies (Geneanet), dans un dossier «Cartes des travailleurs étrangers».

Les cartes d’identité et de circulation des travailleurs, datées de 1920 dans le dossier de la Mairie, étaient aussi établies à Hendaye, autre dépôt de main d’œuvre. La gare d’Hendaye était un des points de départ vers les régions nécessiteuses dont la région de Lille dévastée par la I Guerre mondiale. Les travailleurs portugais ont «circulé» des Pyrénées-Atlantiques, de La Gironde vers le Nord, Armentières, Houplines, Pérenchies, etc. Certains ont beaucoup «circulé», vu le nombre de visas par carte d’identité, et ont multiplié les régions potentielles d’installation.

La mixité des unions est un moteur de la diversité des origines de la population en France. Les noms de famille portugais Fernandes et Da Silva, cités plus haut, se sont implantés dès 1916 dans le Nord de la France. Parmi les descendants se trouve probablement les personnes définies par l’INSEE comme «sans ascendance migratoire directe», pour ne pas dire descendant d’immigrés de 4ème voir 5ème génération.